急回復のインバウンド。 そのトレンドと予想、そして世界市場を語るウェブセミナー潜入レポ

2024年、日本のインバウンドは大きく回復した。訪日外国人数3,686万9900人。コロナ前である2019年を大きく上回り、その総消費額も8兆1,395億円と史上最高となった。

なかでも中国大陸からの訪日客数は急速に回復し、その観光消費力をも見せつけた。

しかし、思わぬ回復にそのチャンスをよりよく生かせずに終わっている企業も多い。

中国を中心とした海外への進出支援をしている株式会社NOVARCAがこうした企業に向け3月25日、「インバウンドツーリズムの最新トレンド2025年の大胆予測とオールバウンド戦略事例を徹底解説」と題したウェブセミナーを開催。

インバウンドの現状整理と分析から今後の予想、そして同社が提唱している日本企業が海外市場を取り込む仕組み「オールバウンド戦略」について熱く語った。

今回は150名以上が視聴する盛況イベントとなった同セミナーのポイントを紹介しよう。

<開催日>

2025年3月25日(火)

<講師>

株式会社NOVARCA

代表取締役CEO 濵野智成

<視聴者数>

約150名

2024年のインバウンド市場~コロナ前との相違点とは

ウェブセミナーでは冒頭、2024年のインバウンドの状況が振り返られた。

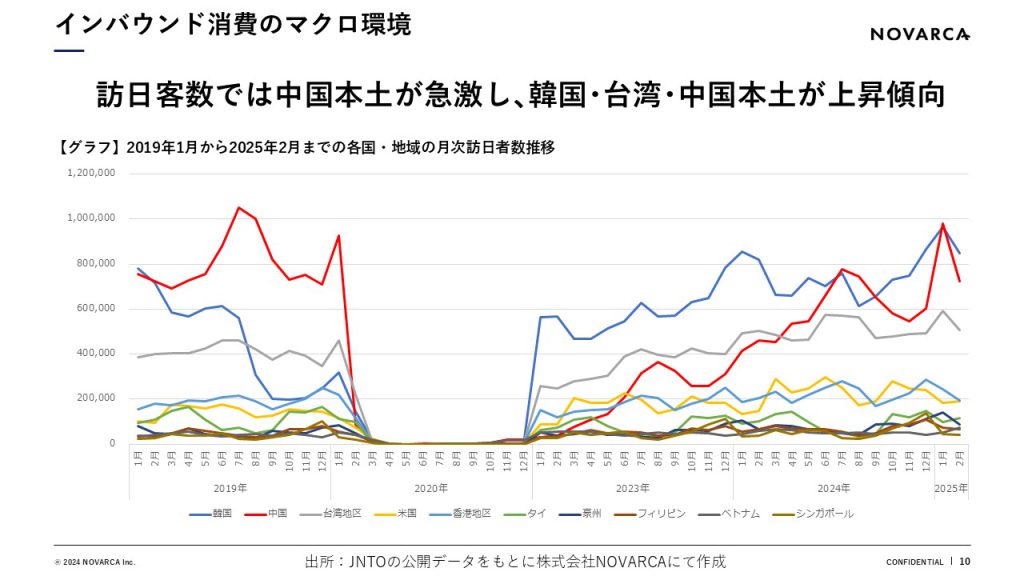

画面上にはJNTOが発表しているデータから訪日客数の多い国・地域をピックアップした資料が示される。

これを見ると、中国大陸(香港・台湾両地区を除く)が急速に回復しているのが見える。それを上回る状況を見せているのが韓国となっており、さらに台湾地区や香港地区という東アジア圏が続いている。

同時にわずかずつではありながら、フィリピンやベトナム、タイなどのASEANエリア、オーストラリアのオセアニアエリアの上昇が見て取れる。

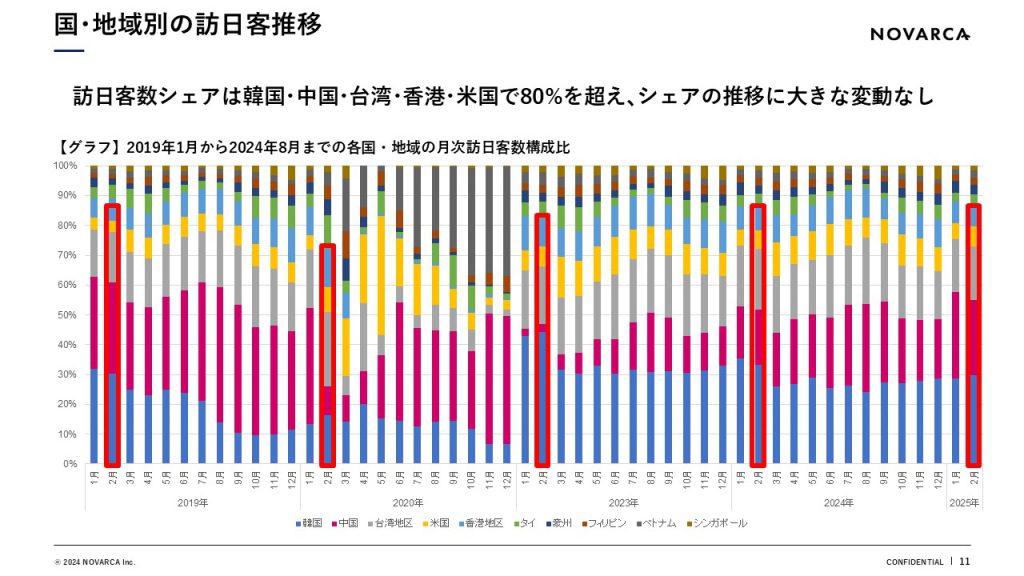

ただ、こうした状況をNOVARCAでは月単位で見ているが「韓国、中国本土、そして台湾地区、香港地区、アメリカ、で主要10か国の約 80%を占めている。この図式は2019 年の 2 月からほぼ変わらない」と濵野社長は説明する。

自然、インバウンド対策も中国本土・台湾地区・香港地区・韓国などの東アジアを中心に展開されていくわけで、「それにアメリカと、今後ASEANがダークホース化してくる」と濵野社長は強調する。

「爆買いは終わった?」。新たなインバウンド消費の在り方の片鱗

インバウンドに対して期待されるのが消費、いわゆる「爆買い」である。

コロナ前には中国大陸からの訪日大量買いなどが盛んにメディアによって報道され、「爆買い」自体も流行語ともなった。

しかし新型コロナウイルスの世界的な蔓延によって一気に消失。

今回のインバウンド復活においてはこの「爆買い」の復活も一つの焦点である。

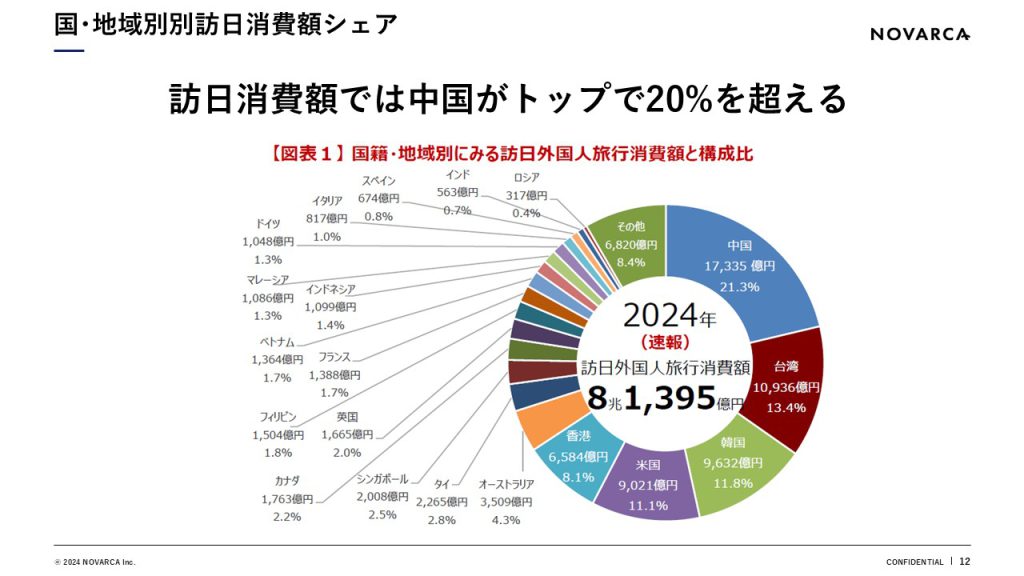

投影されたスライドをもとに濵野社長は「中国がナンバーワンで、21%のシェアを誇って(約1.7兆円)、続いて台湾地区で1兆円、13.4%、続いて韓国、米国、香港となっている」と現状を報告。

消費においても前述のように東アジア(中華圏と韓国)中心という図式は変わっていないようだ。

だが問題はその中身である。

中国大陸からの訪日客による消費、爆買い国としてはダントツでナンバーワンとなっているのがやはり中国大陸であるが、「19 年と比較すると中国からの化粧品購入額は約 3 分の 1 くらいの消費額となっている」(濵野社長)と指摘する。

その要因として挙げられるのが以下の4点だ。

- 新型コロナによって越境での販売チャネルが増えた結果、中国にいても手に入るようになっている

- 中国における市中免税の展開によって商品によっては日本より安く買えてしまう

- 嗜好品として成熟した結果、旅行消費の対象ではなくなっている

- 中国ブランドの台頭によるブランドリプレイス

ただデータを見ると、それでも中国大陸からの訪日者の5割以上は化粧品を購入している。それはなぜなのか。

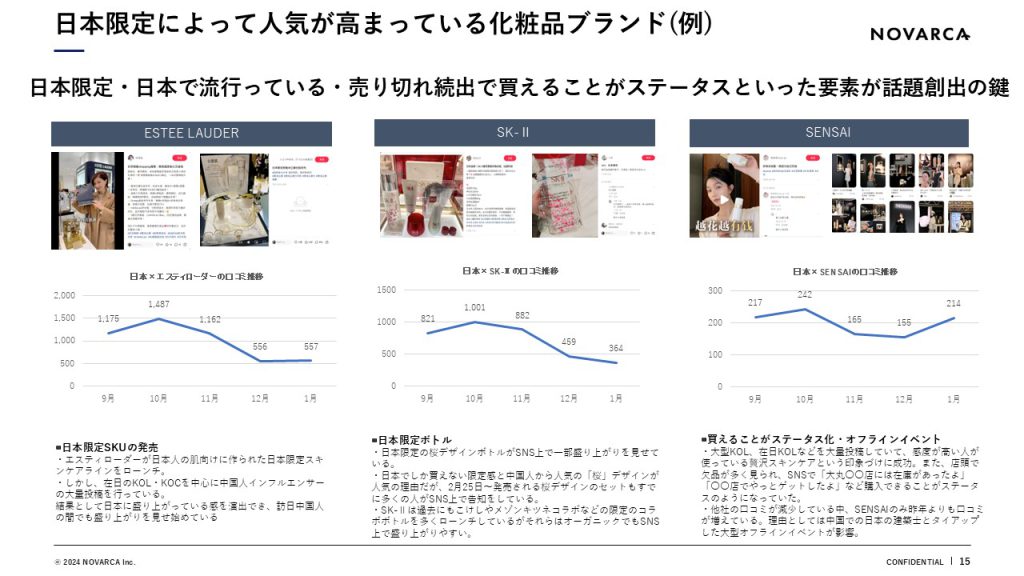

濵野社長は「日本でしか買えない限定観・特別感」だと説明する。

例えば欧米化粧品ブランドの日本市場における「日本国内限定版」などの動きだったり、日本市場独自で行われるIPコラボなどの「日本限定」だ。

こうした「日本国内でしか購入できない商品ゆえに訪日時に購入する」という訪日客の明確な購入理由が出来上がるのである。

また中国大陸の消費比率においては2024年で「アパレル消費」が伸びているというデータもあり、同時に医薬品に関しては台湾の購入金額大きいといったデータもある。

こうしたデータをもとにターゲット国を決めていくというのも必要だろう。

-ウェブセミナーの動画視聴に関してはこちらから-

2025年のインバウンドは~リピート率とニーズの細分化

では2025年、残り9カ月はどうなるか。

「訪日数は大きく上回ると予測」と濵野社長。

「万博もありで欧米系がやや若干増加するのでは。アメリカとかオーストラリアにおける民芸品とか化粧品などの購入の増加が期待される」としながらも「訪日消費額もランキングでは、中国がダントツトップを走るだろう」と語る。

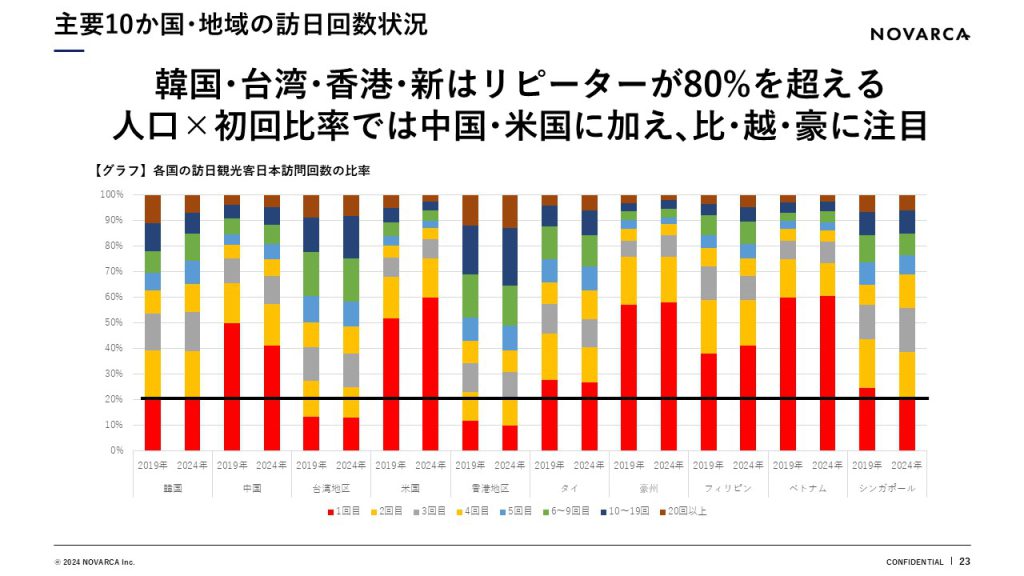

しかし、注目すべきはリピート率だ。

例えば中国だと、初回比率は減っているものの、まだまだ初回比率の絶対数は多い。「人口におけるポテンシャルを物語っている」(濵野社長)。

一方で、韓国あるいは台湾地区、そして香港地区では、やはりリピート率がどんどん高まっている。そのため「コト消費」への消費傾向が強かったり、シーズンの分散的旅行といったりするものを好む傾向が強い。

このリピート客は我々がイメージする訪日観光とは異なることが多い。

その理由は以下の点だ。

- 初回ユーザーの方は、SNS 上に溢れているデータから二次的に情報を収集する、もしくはOTAなどの意見を聞きながら旅の意思決定をしていくため、ゴールデンルートであったり、みんなが買うような商品というものを買っていくという傾向が強い。

- 一方で、リピートユーザーはニッチ消費とかニッチ旅行ということで、より通な旅行している方々が多かったりする。

この状況に対し「こういった切り分けをしながら、インバウンドマーケティングを取り組んでいく必要がある」と濵野社長は力を込めて語る。

上記のように初回訪日が多い中国においても、リピーターが徐々にふえつつある。

こうしたリピーターと初めての訪日とは動機が全く違うというトレンドあるため、「訪日回数のセグメントターゲットというのも重要なポイントでありしっかりとデータとして押さえていく内容」(濵野社長)なのである。

そしてダークホースの存在だ。

ダークホース的存在を濵野社長は「 4 つの国でセグメントしているが、 1 つがタイ、そしてベトナム。最近フィリピンが上がってきているのと、オーストラリアも大きなポテンシャルを持っている」と感想を語る。

その背景にあるのは「買い物消費比率」である、「30%を超えてくると買い物消費が大きい印象」(濵野社長)であることから、その数値を追いかけていくのも重要だろう。

同時に広大な国土を持つ中国本土も、北京、上海、広州、深圳の1線都市からより地方の都市である2線、3線級都市からの増加が見込まれる。

こうした層は、いわゆる初回訪日であるケースも多くそのニーズ把握も必要となるだろう。

-ウェブセミナーの動画視聴に関してはこちらから-

NOVARCAの「オールバウンド」とは。日本でも海外でもなく、世界で収益を上げる方法

拡大が見込まれるインバウンド消費だが「インバウンド・アウトバウンドと切り分けて考えていては市場開拓は上手くいかない」と濵野社長の言葉は厳しい。

そうした中、NOVARCAが提唱し続けているのが「オールバウンド」である。

オールバウンドとは何か?

それについて濵野社長は「多くの会社でインバウンドは国内営業部や国内事業部、越境ECはEC 事業部やTR 事業部、一般貿易は海外事業部や国際事業部が行っているが、それぞれが縦割りになってしまい、分断されているという状況がある。これをしっかりとプロジェクト化していく、もしくはワンチーム化していくことがオールバウンド体制への第一歩」と語る。

-オールバウンドの概念についてはこちらからウェブセミナーの動画視聴を-

つまりインバウンド(訪日向け)とアウトバウンド(越境EC)で同一商品を売りながら、セクションが異なるために情報共有ができていなかったり、カニバリズムが起こったり、逆にそれを恐れて施策が打てないというケースが多くある。

そうしたことが起こらないよう、まずは日本と対象国、双方を視野に納めて、情報連携を密にしながら収益を得る点を見出す。インバウンド・アウトバウンドのモデルを合わせた組織全体で収益を上げる方法なのである。

その理由を「日本がショールーム化している」と濵野社長。

日本に来ている消費者に対して、実際の商品体験や広告など、どういう接点を持ってサービスを適用するか。その評価によって国外での消費者が増えていくというサイクルを創り出すのが理想なのだ。

そのなかでは「ショールム化されているのがインバウンド。そこに力を注ぐのはGLOBAL戦略の推進とニヤリーイコール」(濵野社長)となる。

事実インバウンドがきっかけで火が付いた商品も多い。

そこからアウトバウンド体制を造り上げれば、インバウンド経由からアウトバウンドで収益を得ることができる。

その組織が一体化できていれば、まさに「会社一丸となって利益向上を実現できる」わけである。

新キーパーソン「KOS」の動きにも注目

最後に、このオールバウンド体制で注目をしておきたい存在が「KOS」であると濵野社長は説明する。

濵野社長は「KOSとはキーオピニオンセラーと我々は呼んでいる」と語る。

KOLはウェブマーケティングにおいて存在感あるものの、やはり広告費をもらってプロモーションしているという傾向が強く、消費者心理を考えると消費に結びつくまでに複数のプロセスを経るのが一般的。

それにたいしてKOSは商品を自分で調達して販売する存在。いわば自身で在庫リスクをおっているため、商品を正しく売り続けるためにより公正な情報発信をする。

「そのためにより信頼性が高い」(濵野社長)のである。

このKOSをうまく活用すること、例えば、在日KOSの方々にポップアップ会場に来てもらう、もしくは百貨店の常設店舗に来てもらうことで、そこでクチコミを発信してもらうことで購入、来店の促進をしていくという点においては従来のKOLなどとは変わらない。

違いはそのあとである。

ブランド企業、主に越境 EC のハンドリングをしていくわけだが、 KOL の中では店舗を持ってるケースもあるため、NV社にそのハンドリングも委託しながら、この KOS(KOLでも店舗を持つケースも含まれる)によって越境ECのチャネルを広げ、ターゲット消費国の消費者への販売を加速していくもののである。

1時間程度のウェブセミナーであったが、KOSに関しての事例も語られ、濃密な時間となった。

ウェブセミナーの最後には、「予算が限られている中、アウトバウンドも視野に入れつつこのキーオピニオンセラーなどを活性化させ、そこで得た収益を、しっかりとインバウンドに還元させていくようなコストアロケーションというのも重要」と濵野氏は強く語り、ウェブセミナーは締めくくられた。

単純に「日本に来た人へ売っていく」だけのインバウンド施策ではなく、よりグローバルな視点の中で「インバウンドをどう活用するのか」。そこが商機の分れ目となる時代へと入ったのである。

本ウェブセミナーでは上記について実際の企業例を含めて詳しく語られた。ウェブセミナーの動画視聴に関してはこちらから。